A saga do mural do restaurante Tate Britain é um estudo de caso convincente dos dilemas do museu contemporâneo. As imagens racistas em A Expedição em Busca de Carnes Raras (1926-27), de Rex Whistler, não foram reconhecidas até 2013 – pelo menos oficialmente. Restaurado naquele ano, o mural passou a ser acompanhado de um livreto de agradecimento do conteúdo. Uma placa apareceu alguns anos depois na entrada do restaurante. Mas parece que a maioria dos clientes ignorou as imagens, como fizeram desde a sua criação.

Devo admitir a minha cumplicidade: antes de me tornar escritor em 2005, como assessor de imprensa da Tate, almoçava ocasionalmente naquele restaurante. A criança negra acorrentada e sua mãe nua em uma árvore próxima no desenho de Whistler não estão escondidas, mas sim no meio de um lado do mural. Mesmo assim, não me lembro de tê-los visto, o que agora parece inexplicável. Como tantos outros, só tomei consciência de todo o horror da pintura de Whistler quando a dupla crítica The White Pube chamou a atenção para ela em 2020.

Em contraste com o trabalho imperfeito de Chris Ofili em resposta ao desastre de Grenfell em 2017 na escadaria da Tate Britain – os problemas com o comissionamento e o conteúdo que o artista e escritor Morgan Quaintance abordou (entre muito mais) na edição de março da Art Monthly— a galeria acertou na resposta ao furor mural.

Crucialmente, primeiro convidou figuras de fora da organização para discutir o que deveria ser feito. Incluíam artistas e historiadores da arte, bem como académicos e jovens. Uma das presidentes do grupo, Amia Srinivasan, professora de teoria social e política em Oxford, articulou questões-chave: “O espaço poderia ser usado por artistas negros como um local criativo de reapropriação? Ou isso os sobrecarregaria injustamente com um problema produzido por uma instituição historicamente branca?”

Para Keith Piper, um veterano do BLK Art Group na Grã-Bretanha dos anos 1980, isso está longe de ser um fardo. Piper – cujo projeto Lost Vitrines de 2007 ofereceu uma resposta poderosa às salas Georgian e Regency do Victoria and Albert Museum e às histórias ocultas de escravidão e opressão colonial em seu meio – sempre baseou seu trabalho na pesquisa. E Viva Voce, sua videoinstalação de dois canais feita em resposta ao mural de Whistler, mergulha profundamente nos arquivos para informar um olhar inabalável sobre o mural, sua criação e motivações.

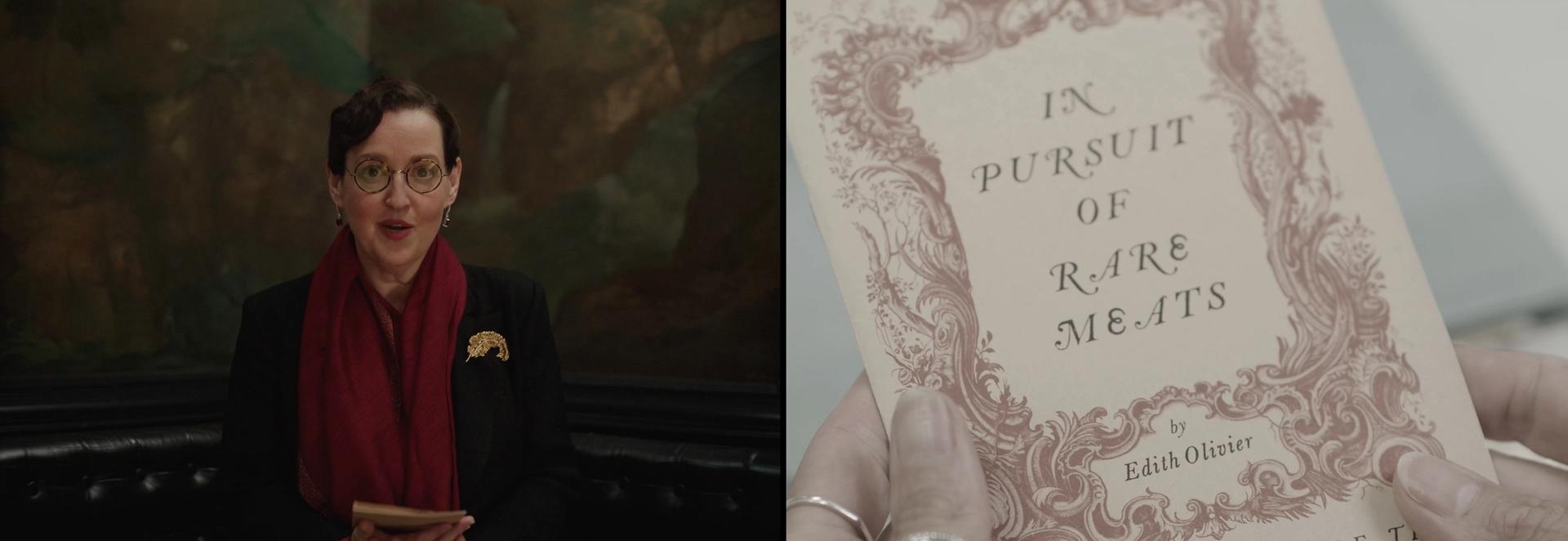

Leva a juventude de Whistler quando ele fez do trabalho um trampolim para uma conversa – daí “viva” – entre o irreverente artista, interpretado por Ian Pink, e um acadêmico, Professor Shepherd, interpretado por Ellen O’Grady. Além de pedir-lhe que explique as suas intenções e o uso de imagens, o professor Shepherd destaca outros trabalhos de Whistler que apontam para o seu racismo evidente. Ela se refere ao texto elaborado por Whistler com sua amiga, a escritora Edith Olivier, inicialmente invisível, mas publicado pela Tate em 1954 – ele próprio carregado de linguagem racista.

Keith Piper, Viva Voce (2024) Imagem: Still de filme © Keith Piper

É importante ressaltar que Piper, por meio do professor, não permite a Whistler, Olivier, Tate e outros a cansativa e familiar cláusula de saída de que essas eram opiniões comuns naquele período e que não deveríamos julgá-las pelos valores e moralidades contemporâneos. Não: como o filme explica, entre outras coisas, Whistler e os outros Bright Young Things do seu círculo tiveram amplas oportunidades de experimentar a excelência negra na Londres dos anos 1920, nomeadamente nas actuações da cantora de cabaré Florence Mills e de músicos de jazz.

Viva Voce é exactamente o tipo de “transformação subversiva” que Robert Bevan apela no seu livro sobre o património contestado, Monumental Lies: um local de honra indigna, outrora chamado de “a sala mais divertida da Europa”, exposto como um “local de vergonha”. ”Através de comissionamento imaginativo e produção artística.